Ausstellungen

Auf dieser Seite

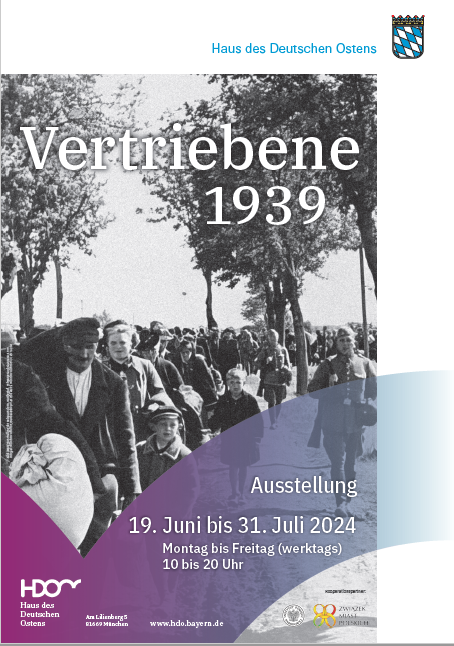

Vertriebene 1939

Die Ausstellung „Vertriebene 1939“ veranschaulicht anhand von zirka 400 Fotografien, Plakaten und Dokumenten die traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen der polnischen Zivilbevölkerung, die während des Zweiten Weltkrieges aus den Teilen Polens deportiert wurde, die an das Dritte Reich angegliedert wurden. Die gewaltsamen Zwangsaussiedlungen, Inhaftierungen und Ermordungen von insgesamt 1,5 Millionen polnischer und jüdischer Bürger und Bürgerinnen waren zugleich Teil der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik, die in der Errichtung von KZs und im Holocaust gipfelte. An ihrer Stelle wurden „Volksdeutsche“ aus Ost- und Südosteuropa angesiedelt, denn das Ziel der Besatzer war die völlige Germanisierung der Territorien. In einem Distrikt namens „Warthegau“ sollte eine „blonde Provinz“ als ein Laboratorium zur Züchtung des germanischen Herrenmenschen entstehen. Zu den betroffenen Gebieten gehörten u.a. die Provinz Posen/Poznań, ein Teil des Lodzer Gebiets, Pommern, das nördliche Masowien und Schlesien.

Die Ausstellung wurde von dem Kurator Dr. Jacek Kubiak mit Unterstützung von Małgorzata Schmidt (visuelle Gestaltung) und Janusz Zemer (Koautor) und in Zusammenarbeit mit dem Institut für Nationales Gedenken und dem Polnischen Städteverband konzipiert.

Öffnungszeiten: Mittwoch, 19. Juni, bis Mittwoch, 31. Juli 2024, Montag bis Freitag (werktags) 10 bis 20 Uhr

Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

Who is Who der Deutschen aus dem östlichen Europa - Teil 7

Bereits seit 2016 zeigt das HDO die Flurausstellung „Das Who is Who der Deutschen aus dem östlichen Europa“. Derzeit zu sehen ist Teil 7.

Ausstellungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München, Flur, 1. Stock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (werktags) 10.00 bis 20.00 Uhr, im August geschlossen

HDO auf Reisen in Europa - Bilder von Uwe Beck

Uwe Beck wurde 1943 in Lüneburg geboren und wuchs in einer kinderreichen Familie auf. Als sein Vater beruflich nach Süddeutschland versetzt wurde, zog die Familie 1957 aus dem hohen Norden nach Erding um. Nach Abschluss seiner Schulausbildung wurde Uwe Beck Mitarbeiter im Technischen Dienst der Bundeswehr, blieb dort als Zeitsoldat mehrere Jahre und finanzierte auf diese Weise sein anschließendes Studium, das er 1972 als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Münchner Fachhochschule abschloss.

Seinen Berufsweg verfolgte er dann bei einem internationalen Telekommunikations-Konzern in Stuttgart, der ihn 1980 nach Brüssel rief. Nach zehn Auslandsjahren kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete im internationalen IT-Bereich in München bis zum Erreichen des Rentenalters.

Als Uwe Beck 1966 im Dienst der Bundeswehr für knapp ein Jahr in den Südstaaten der USA war, entdeckte er die Liebe zur Fotografie. Leidenschaftlich gerne fotografierte er auf Reisen, Ausflügen und in Kunstmuseen – immer dann, wenn ihn Landschaften, Menschen, Ereignisse oder Bauwerke dazu animierten. Das wachsende Interesse für die Geschichte der Fotografie regte ihn dazu an, über zehn Jahre lang Fotoapparate, Accessoires und alte Fotos zu sammeln.

Als seine Frau Renate Beck-Hartmann mit der Erforschung ihrer Familiengeschichte begann, begleitete Uwe Beck sie fotografisch an alle Orte in Böhmen, zu denen die Spurensuche führte. Dabei wurde auch sein Interesse für die Geschichte der Deutschen im europäischen Osten immer größer. So nahm das Ehepaar Beck teil an den mannigfaltigen Veranstaltungen des Hauses des Deutschen Ostens, an Tagesfahrten und an Studienreisen zur Vertiefung der Kenntnisse über die Geschichte und Landeskunde des östlichen Europa.

Eine Auswahl von Fotografien, die bei den kulturellen Aktivitäten des HDO entstanden sind und diese dokumentieren, wird in der aktuellen Ausstellung im HDO gezeigt.

Aktuelle Ausstellungen außerhalb des HDO

Derzeit werden keine HDO-Ausstellungen außerhalb des HDOs gezeigt.

Wanderausstellungen des HDO

Das Haus des Deutschen Ostens bietet derzeit vier Wanderausstellungen zum Verleih an:

- "Mitgenommen - Heimat in Dingen",

- "Kann Spuren von Heimat enthalten. Eine Ausstellung über Essen und Trinken, Identität und Integration der Deutschen aus dem ösltichen Europa"

- "Wer bin Ich? Wer sind Wir? - Zu Identitäten der Deutschen aus dem östlichen Europa"

- "Ungehört - Die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung und Integration"

Alle Informationen zu Umfang der Ausstellungen, Leihbedingungen und Ansprechpartnern finden Sie hier:

Informationen zur Wanderausstellung "Mitgenommen" (PDF)

Informationen zur Wanderausstellung "Kann Spuren von Heimat enthalten" (PDF)

Informationen zur Wanderausstellung "Wer bin Ich? Wer sind Wir?" (PDF)

Informationen zur Wanderausstellung "Ungehört - Die Geschichte der Frauen" (PDF)

Virtuelle Ausstellungen

Fremd : Vertraut. Hermannstadt : Kronstadt. Zwei Städte in Siebenbürgen, fotografiert von Jürgen van Buer

Die aktuelle Ausstellung des HDO „Fremd : Vertraut. Hermannstadt : Kronstadt. Zwei Städte in Siebenbürgen, fotografiert von Jürgen van Buer“ kann in den virtuell begehbaren Ausstellungsräumen des HDO besucht werden. Sie finden dort alle Fotos, Texte und Videos, die in der Vor-Ort-Präsentation zu sehen sind.

Realisierung der virtuellen Ausstellung: Oliver Balazs, Fotos: Josef Balazs und Lilia Antipow.

Hier geht es zur virtuellen Ausstellung

Wer bin Ich? Wer sind Wir? Zu Identitäten der Deutschen aus dem östlichen Europa

Jubiläumsausstellung des Hauses des Deutschen Ostens.

Idee und Realisierung der virtuellen Ausstellung: Oliver Balazs, unter Mitarbeit von Sascha Töpfer (beide Berlin), Fotos: Annette Hempfling und Lilia Antipow.

Hier geht es zur virtuellen Ausstellung.

"Russlanddeutsche - Zeiten des Umbruchs"

Die virtuelle Ausstellung "Russlanddeutsche - Die Zeiten des Umbruchs" widmet sich der russlanddeutschen Geschichte sowie Literatur in der Zeit von 1917 bis 1991, die sie über verschiedene Zugänge vermitteln will. Sie wurde im Rahmen des Masterstudienschwerpunktes „Osteuropäische Studien mit Praxisbezug“ des Historischen Instituts, des Seminars für Slavistik / Lotman-Institut für russische Kultur an der Ruhr-Universität Bochum und des Osteuropa-Kollegs NRW sowie in Kooperation mit dem Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold und dem Haus des Deutschen Ostens (München) erstellt. Sie finden die Ausstellung auf der Webseite der Martin-Opitz-Bibliothek (Herne).

"Graue Zeiten – Bunte Seiten. Deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher im sozialistischen Rumänien"

Die Ausstellung "Graue Zeiten – Bunte Seiten" wurde vom Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität München in Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern realisiert.

Die Idee zu dieser Ausstellung entstand während des IKGS-Projektes „Gelesen, geliebt, gesichert. Massenentsäuerung und konservatorische Sicherung von (Kinder-)Büchern der deutschsprachigen Minderheit im sozialistischen Rumänien“, das aus Mitteln der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) gefördert wurde, die durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Kulturstiftung der Länder (KSL) finanziert wird. Zahlreiche Kinderbücher, die im Rahmen dieses Projektes restauriert wurden, können nun in der Ausstellung präsentiert werden.

Die Bibliothek des HDO ist an der Ausstellung mit Buchleihgaben beteiligt.

Das Projekt wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales über das Haus des Deutschen Ostens finanziert.

Hier geht es zur virtuellen Ausstellung.

"Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen. Ein europäisches Kulturerbe"

Durch kaum eine andere Region Europas wird der Choral Martin Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen“ architektonisch so versinnbildlicht wie durch die im südlichen Siebenbürgen gelegene Kirchenburgenlandschaft. Hier entstanden vom Beginn der Einwanderung der Siebenbürger Sachsen am Ende des 12. Jahrhunderts zahlreiche befestigte Kirchenburgen, von denen noch rund 160 erhalten sind.

Die Ausstellung "Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen" wurde von der Stiftung Kirchenburgen in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien entwickelt. Durch Förderung des HDO konnte 2020 eine virtuelle Version erstellt werden.

Hier geht es zur virtuellen Ausstellung