Veranstaltungskalender

Inhaltsverzeichnis

Programm Januar bis März 2026

Das komplette Programmheft für die Monate Januar bis März 2026 können Sie hier als PDF herunterladen.

Eintritt

Soweit nicht anders vermerkt ist der Eintritt zu den Veranstaltungen frei.

Anmeldung

Bei Veranstaltungen mit Anmeldung bitten wir um rechtzeitige Platzreservierung per E-Mail.

Auch bei Veranstaltungen ohne Anmeldung gilt: Einlass nur bis zur höchstzulässigen Personenzahl.

Fotos

Mit der Teilnahme an den Veranstaltungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie gegebenenfalls auf Aufnahmen zu sehen sind, die das Haus des Deutschen Ostens im Rahmen seiner Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet.

Januar

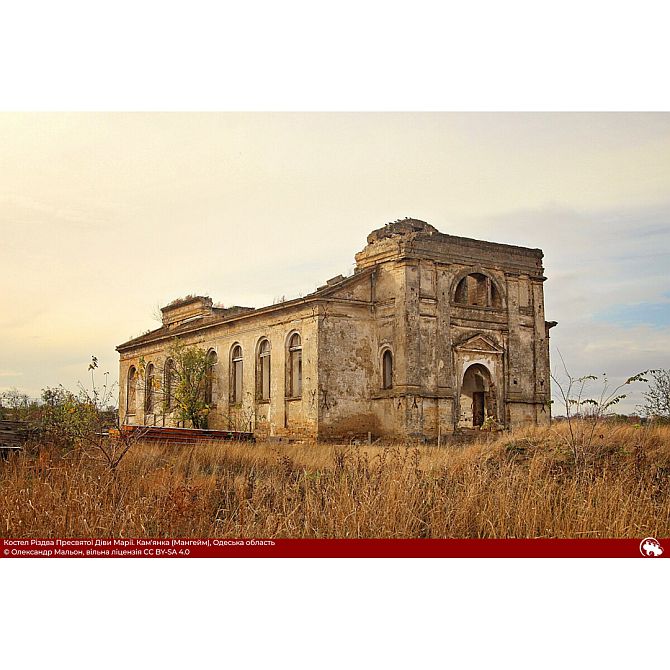

bis 27. Februar, Ausstellung: Virtuelles Museum der Schwarzmeerdeutschen. Ein digitales Denkmal für ein bedrohtes Kulturerbe

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München, Flur im EG und 1. Stock

Ausstellungszeitraum: 29. Oktober 2025 - 27. Februar 2026

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (werktags), 10 - 20 Uhr, Weihnachtsferien und Faschingsdienstag geschlossen

In Kooperation mit: Rat der Deutschen in der Ukraine (RDU, Kyjiw)

Das Projekt „Virtuelles Museum der Schwarzmeerdeutschen“ bewahrt in digitaler Form das kulturelle Erbe der deutschen Minderheit im Schwarzmeerraum, insbesondere in Odesa, Mykolajiw und Cherson. Es dokumentiert gefährdete Orte wie Kirchen, Friedhöfe und Kolonien durch Fotos, Videos und VR-Aufnahmen. Viele Stätten wurden durch den Krieg beschädigt oder zerstört, etwa das Naturschutzgebiet Askania Nowa.

Das Museum digitalisiert Archivmaterialien und schafft eine mehrsprachige Online-Plattform mit Karten, Exponaten und Zeitzeugenberichten. Es erinnert an die Zerstörung kulturellen Erbes und den Beitrag der Schwarzmeerdeutschen zur Ukraine. Zudem fördert es den interkulturellen Dialog, wissenschaftliche Zusammenarbeit und die Reflexion über Erinnerung und Verantwortung. Ziel ist die Bewahrung, Bildung und Stärkung der Identität sowie Impulse für den kulturellen Austausch und den Tourismus nach dem Krieg.

Das Projekt wurde im Rahmen des Programms House of Europe mit Unterstützung der Europäischen Union gefördert und wird vom Rat der Deutschen der Ukraine gemeinsam mit ukrainischen und internationalen Partnern umgesetzt.

15. Januar, Buchpräsentation: „Alte Wut: Warum ich an den Ort reiste, von dem mein Vater einst fliehen musste“ (2025)

Termin: Donnerstag, 15. Januar 2026, 19.00 Uhr

Referentin: Caro Matzko (München)

Ort: Adalbert-Stifter-Saal im Sudetendeutschen Haus, Hochstr. 8, 81669 München

In Kooperation mit: Kulturreferent für die böhmischen Länder im Adalbert-Stifter-Verein

22. Januar, Buchpräsentation und Podiumsgespräch: „Dichtung der Verdammten. Eine Anthologie ukrainischer Dichtung, ausgewählt und übertragen von Oswald Burghardt (Jurij Klen)“

Termin: Donnerstag, 22. Januar 2026, 19.00 Uhr

Referenten: Prof. Dr. Andrii Portnov, Dr. Katharina Biegger (beide Frankfurt an der Oder)

Moderation: Dr. Enikő Dácz (München)

Ort: Historisches Kolleg, Kaulbachstraße 15, 80539 München

In Kooperation mit: Historisches Kolleg, Deutsches Kulturforum östliches Europa, IKGS e.V.

28. Januar, Buchpräsentation: „Schwarzes Gold. Kaffeegeschichte(n) oder wie eine kleine Bohne die Welt veränderte“ (2023)

Termin: Mittwoch, 28. Januar 2026, 19.00 Uhr

Referent: Dr. Patrik Hof (München)

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

29. Januar, Vortrag: „und fallen ein auf teilnahmslosen Teich“: Rilke und München

Termin: Donnerstag, 29. Januar 2026, 19.00 Uhr

Referent: Dr. Dirk Heißerer (München)

Sprecher: Thomas Birnstiel (München)

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

In Kooperation mit: Adalbert-Stifter-Verein – Kulturinstitut für die böhmischen Länder

Februar

5. Februar, Lesung und Vortrag: Der Nationalaufstand in der Slowakei 1944: Das historische Ereignis und seine Verarbeitung in der Belletristik

Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 19.00 Uhr

Referenten: Dr. Heinz Rötlich (Nördlingen) und Dr. Martin Zückert (München)

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

In Kooperation mit: Collegium Carolinum

12. Februar, Vortrag: Eine Liebe im Jahre 1926? Rainer Maria Rilke, Marina Zwetajewa und Boris Pasternak

Termin: Donnerstag, 12. Februar 2026, 19.00 Uhr

Referentin: Dr. Lilia Antipow (HDO)

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

In Kooperation mit: Adalbert-Stifter-Verein – Kulturinstitut für die böhmischen Länder

Der Vortrag beschreibt die besondere Verbindung zwischen den europäischen Dichtern Rainer Maria Rilke, Marina Zwetajewa und Boris Pasternak im Jahr 1926. Durch ihren Briefwechsel entstand eine komplexe Beziehung, geprägt von spiritueller Nähe, künstlerischem Austausch und einer romantischen Liebe zum Unerreichbaren. Die Korrespondenz war von gegenseitiger Bewunderung, geistiger Verbundenheit und emotionaler Sehnsucht geprägt und beeinflusste maßgeblich die Biografien von Zwetajewa und Pasternak.

Rilke, damals 50 Jahre alt, begann im Mai 1926 den Briefwechsel mit den beiden russischen Dichtern, die bereits befreundet waren. Die Briefe wurden auf Deutsch geführt, während Zwetajewa und Pasternak untereinander Russisch sprachen. Ziel war die Überwindung von Einsamkeit und die Suche nach geistiger Nähe. Rilke hatte Russland als „geistigen Ort“ bereits entdeckt, während Zwetajewa und Pasternak durch deutsche Kultur geprägt waren. Die Beziehung basierte auf Seelenverwandtschaft und Freundschaft, mit der Sehnsucht nach dem Unnahbaren im Mittelpunkt. Zwetajewa idealisierte die „geistige Liebe“ im Sinne der Neoromantik. Die Briefe zeichneten sich durch eine besondere tonale und rythmische Sprachqualität aus, wobei ihre erotisch aufgeladene Rhetorik als Code für „geistige Liebe“ zu verstehen ist.

Anfangs reagierte Rilke vertraulich, doch im Sommer 1926 änderte sich die Dynamik der Kommunikation: Zwetajewa mystifizierte Rilke, ignorierte seine Krankheit und sah Pasternak als Rivalen. Nach Rilkes Tod im selben Jahr war Zwetajewa tief erschüttert, die Beziehung zu Pasternak kühlte ab, und der Briefwechsel zwischen den beiden wurde weniger intensiv.

Dies ist der dritte Abend einer dreiteiligen Reihe, zu der auch zwei weitere Vorträge – „Rilke und Prag“ und „Rilke und München“ gehören.

19. Februar – 22. Februar 2026, 16. HDO-Studientage: Aufruhr, Aufstände und Revolten im späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Beispiele aus Franken und Ostmitteleuropa

Ort: Kloster Banz, Kloster-Banz-Straße, 96231 Bad Staffelstein

Tagungsleitung: Prof. Dr. Andreas Otto Weber (HDO), Dr. Renata Skowrońska (Würzburg)

In Kooperation mit: Hanns-Seidel-Stiftung, Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Lehrstuhl für Bayerische und Fränkische Landesgeschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Tagungsbeitrag: 150 Euro pro Person inklusive Unterkunft und Verpflegung

Das vollständige Programm inklusive Angaben zu Anmeldung und Tagungsbeiträgen kann ab sofort im HDO angefordert werden: telefonisch unter 089/449993-0 oder per E-Mail poststelle@hdo.bayern.de

Hier geht zur Seite der Hanns Seidel Stiftung mit Informationen der Veranstaltung.

Fünf Jahrhunderte nach dem „Deutschen Bauernkrieg“ erlebt dieses bedeutende Kapitel der Geschichte eine bemerkenswerte Renaissance in der deutschen Öffentlichkeit. Wissenschaftliche Tagungen, Ausstellungen, Festakte und Theateraufführungen widmen sich mit Nachdruck dem einschneidenden Ereignis, das den Beginn der Frühen Neuzeit markiert.

Doch der „Bauernkrieg“ war keineswegs ein isoliertes Geschehen. Vielmehr reiht er sich ein in eine Vielzahl von Erhebungen, Aufständen und Revolten, die zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert quer durch Europa – von Ost bis West – die Herrschaftsverhältnisse herausforderten.

Das Seminar beleuchtet die regionale Vielfalt dieser Bewegungen, analysiert ihre unterschiedlichen Ursachen und Verläufe und widmet sich zugleich der Frage, wie die historischen Ereignisse heute wahrgenommen und interpretiert werden.

So wird deutlich, dass der „Bauernkrieg“ nicht nur ein historisches Phänomen, sondern auch ein Spiegel aktueller gesellschaftlicher Debatten ist.

24. Februar, Konzert: Crossing Life Lines - World Music & Improvisation Night mit internationalen Begegnungen

Termin: Dienstag, 24. Februar 2026, 20.00 Uhr

Künstler: Izabella Effenberg (Vibrafon, Array Mbira, Glasharfe, Waterphone), Krzysztof Kobylinski (Klavier), Mulo Francel (Saxofone, Klarinette), Sven Faller (Kontrabass), Patrycia Betley (Percussion)

Ort: Deutsches Theater, Schwanthalerstraße 13, 80336 München

Eintritt: 28 Euro (Tickets erhältlich bei München Ticket)

In Kooperation mit: Deutsches Theater München

Spannende Musikbegegnungen von Virtuosen, deren biografische Wurzeln in unterschiedlichen Regionen Europas liegen. Sie treffen sich in Kompositionen, die von den Lebenslinien der Beteiligten inspiriert sind.

Mulo Francel ist Saxophonist der weitgereisten Band Quadro Nuevo und kuratiert seit 2022 die Reihe Weltmusik im Silbersaal. Für diesen Abend lädt er vor allem herausragende kreative Persönlichkeiten der polnischen Musikszene auf die Bühne: Izabella Effenberg, die auf einem bunten Instrumentarium blühende Klanglandschaften gestaltet, Pianist Krzysztof Kobylinski, der den Abend mit individuell-stimmungsvollen Klavier-Improvisationen eröffnet. Und die Perkussionistin Patrycia Betley, die eine ganz eigene faszinierende Rhythmik präsentiert.

In der konzertanten spontanen Begegnung entfalten die Musikanten ihre schöpferischen Kräfte und spielen sich die klanglichen Bälle auf dem für den zeitgenössischen Jazz typischen Spielfeld der Ideen gegenseitig zu: Connecting the world with music!

Mulo Francel wird mit Kontrabassist Sven Faller den Abend in kurzen Gesprächen und Geschichten unterhaltsam moderieren. Das Konzept „Crossing Life Lines“ entwickeln sie seit mehreren Jahren. Das gleichnamige veröffentlichte Musikalbum wurde in der Fachpresse hoch gelobt.

26. Februar, Ausstellungseröffnung: Steinzeugen. Fotografien mittelalterlicher Architektur zwischen Stettin, Danzig und Königsberg

Ausstellungsdauer: 27. Februar – 17. April 2026

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (werktags) 10.00 bis 20.00 Uhr

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

Veranstaltungstermin: Donnerstag, 26. Februar 2026, 18.00 Uhr

Grußworte: Rafał Wolski (Generalkonsul für Polen in München), Dr. Ernst Gierlich (Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen), Christian Taubenberger (StMAS)

Referent: Prof. Dr. Christofer Herrmann (Berlin)

Anmeldung erforderlich: telefonisch unter 089-449993-0 oder per E-Mail unter poststelle(at)hdo.bayern.de

Historische Bauwerke sind eindrucksvolle steinerne Zeugen der Vergangenheit. Die Ereignisse und Begebenheiten der zurückliegenden Jahrhunderte haben unterschiedlichste Spuren und Zeichen auf der materiellen Oberfläche der Baudenkmäler hinterlassen. Dies zeigt sich auch eindrucksvoll in der Landschaft der historischen Gebiete von Hinterpommern, Neumark, Ost- und Westpreußen (dem mittelalterlichen Deutschordensland).

Die Ausstellung des Kunsthistorikers Christofer Herrmann zeigt die Schönheit und Präsenz der Gemäuer vergangener Epochen aus verschiedenen Perspektiven.

März

3. März, Vortrag: Bürgermeister Hubert Rösler und Waldkraiburg

Termin: Dienstag, 3. März 2026, 19.00 Uhr

Referent: Konrad Kern (Ampfing)

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

Der Waldkraiburger Gründungsbürgermeister Hubert Rösler wäre am 27. Februar 2025 125 Jahre alt geworden. Aus Nordböhmen stammend, leitete er von 1923 bis 1945 ein Baugeschäft in Hirschberg a. See (Doksy). 1924 heiratete er Gertrud Keil, mit der er sechs Kinder hatte. Nach seiner Verhaftung im Juni 1945 und der Entlassung aus dem Internierungslager Böhmisch-Leipa im August 1946 wurde seine Familie im Juli 1945 vertrieben. Ab Juni 1947 engagierte sich Rösler maßgeblich für die Entstehung der Stadt Waldkraiburg. Am 21. Mai 1950 wurde er zum Bürgermeister gewählt und prägte die Stadt 16 Jahre lang als Bürgermeister, Stadtplaner und Architekt. Er legte das Fundament für eine neue Kommune, die vor allem Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland eine neue Heimat bot.

Im Vortrag werden seine Herkunft, Kindheit, Jugend, Beruf, Familie, Haft, Vertreibung und die Gründungsjahre Waldkraiburgs ausführlich dargestellt.

5. März, Erzählcafé: Dr. Renate von Walter im Gespräch mit… Eva Ehrlich

Termin: Donnerstag, 5. März 2026, 15.00 Uhr

Ort: Restaurant „Bohemia“, Am Lilienberg 5, 81669 München

Eintritt: 5 Euro (inkl. Kaffee und ein Stück Kuchen)

Eva Ehrlich wurde 1948 als Tochter von Schoa-Überlebenden in Prag geboren und lebt seit 1969 in München. 1995 gründete sie zusammen mit ihrem Mann das jüdische Internetportal haGalil.com. Seit 1997 ist sie Mitglied der Liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom, vier Jahre lang fungierte sie als stellvertretende Vorsitzende und vier Jahre als erste Vorsitzende. Sie führt Gruppen, vorwiegend der Bayerischen Polizei, durch die Synagoge und erklärt das jüdische Leben. Eva Ehrlich ist seit elf Jahren verwitwet und hat drei Enkelsöhne, die in Tel Aviv leben.

15. März, Literatur trifft Klang: Joseph Roth „Hiob“ (1930)

Termin: Sonntag, 15. März 2026, 14.00 Uhr

Sprecher: Armand Presser (München)

Musikalische Darbietung: Brigitte Helbig (München)

Moderation: Dr. Lilia Antipow (HDO)

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

In Kooperation mit: Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit München-Regensburg e.V.

Die bewegende Geschichte eines Mannes, der trotz aller Widrigkeiten seinen Glauben nicht verliert.

Der Roman „Hiob“ ist eines der bekanntesten Werke des herausragenden österreichischen Schriftstellers des 20. Jahrhunderts, Joseph Roth (1894–1939). Die Hauptfigur des Romans, Mendel Singer, flieht mit seiner Familie aus Russland nach Amerika, um ein neues Leben zu beginnen. Doch das Unglück verfolgt ihn unaufhörlich, ganz wie dem biblischen Hiob. Als das Schicksal ihn an den Rand der Verzweiflung bringt, geschieht ein Wunder, das Hoffnung schenkt.

„Hiob“ ist ein Buch voller Bitterkeit und Zuversicht, das dazu einlädt, über Leid und Kraft des Glaubens nachzudenken.

Die musikalisch-literarische Lesung mit Armand Presser und Brigitte Helbig lässt mit eindrucksvollen Textpassagen und stimmungsvoller Musik die tiefgründige Atmosphäre dieses Meisterwerks lebendig werden.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit 2026

19. März, Lesung: „Über allem der Gesang des Pirols“ (2025)

Termin: Donnerstag, 19. März 2026, 19.00 Uhr

Referent: Axel Lawaczek (Berlin)

Moderation: Dr. Lilia Antipow (HDO)

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

In Kooperation mit: Volk Verlag

Ein brandenburgisches Gesindehaus im kleinen Dorf Friedenfelde bei Gerswalde – Axel Lawaczeck kann sein Glück kaum fassen, als er den Zuschlag für den Kauf erhält. Doch das einsturzgefährdete Gebäude, das vor Jahrhunderten neben dem ehemaligen Gutshaus Achim von Arnims errichtet wurde, muss erst aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden.

13 Jahre wird die Sanierung schließlich dauern. Immer wieder stößt der neue Eigentümer dabei auf Fundstücke aus der Vergangenheit, auf Zeugnisse der Menschen, die hier einst lebten. Seine Spurensuche führt ihn durch Zeiten und Räume – von der Gegenwart bis in den Barock, von Pommern und Ostpreußen bis nach Bessarabien und in die Karibik. Ein Mosaik aus Schicksalen entsteht, vom Leben selbst in die Schönheit einer einzigartigen Landschaft gelegt, in der sich deutsche Geschichte und uckermärkische Überlieferung spiegeln wie die Sonne in einem stillen See.

26. März, Ausstellungseröffnung: Landschaft der Liebe. Motive aus der Graphic Novel „Sudetenlove“

Ausstellungsdauer: 27. März – 29. Mai 2026

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (werktags) 10.00 bis 20.00 Uhr

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

In Kooperation mit: Tschechisches Zentrum München, Kulturreferent für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein

Termin: Donnerstag, 26. März 2026, 18.00 Uhr

Referentin: Dr. Serafine Lindemann (Münsing)

Anmeldung erforderlich: telefonisch unter 089-449993-0 oder per E-Mail unter poststelle(at)hdo.bayern.de

Ende der 1930er Jahre: Das Sudetenland gleicht einem Pulverfass. Angefacht aus Deutschland, können die nationalen Spannungen in den tschechoslowakischen Grenzgebieten jeden Moment zu einer Eskalation mit ungewissem Ausgang führen. Da lernen sich Hedwig, ein deutsches Mädchen, und Fritz, ein Junge aus einer deutsch-tschechischen Familie, beim Skifahren kennen und verlieben sich schnell ineinander. Hedwigs Vater schickt sie jedoch nach Belgien zu einer Tante. Fritz sieht keine andere Wahl: Er wird ihr folgen – auf dem Fahrrad…

Filip Raifs Graphic Novel erzählt – in dezent gedämpften Farben und inspiriert von wahren Begebenheiten – die Geschichte einer ersten großen Liebe sowie auch einer Region, deren Schicksal durch die zahlreichen Wendungen des 20. Jahrhunderts bestimmt wurde.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Landschaft, die die Liebenden umgibt. Alles wird von Raif feinfühlig eingefangen – ganz gleich, ob es sich um natürliche, städtische oder seelische Räume handelt. Oft geschieht dies so eindringlich, dass die Landschaft aufhört, eine bloße Kulisse darzustellen und stattdessen in den Vordergrund tritt.

27. März, Infoveranstaltung „Tag der Münchner Osteuropastudien: Geschichte des Zweiten Weltkriegs bzw. des Holocaust aus ost-, ostmittel- bzw. südosteuropäischer Perspektive“ - Workshop Rettungswiderstand für verfolgte Juden in Rumänien, Nordsiebenbürgen und Transnistrien

Termin: Freitag, 27. März 2026, 10.30 – 16.30 Uhr

Referentin: Dr. Mariana Hausleitner (Berlin)

Ort: Hauptgebäude der LMU (Senatssaal und Seminarräume), Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München

In Kooperation mit: Abteilung für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas LMU München, ALP Dillingen

Bereits zum zweiten Mal veranstalten die Abteilung für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas der Ludwigs-Maximilians-Universität und die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen den Tag der Münchner Osteuropastudien, bei dem verschiedene Münchner Institutionen mit Bezug zum östlichen Europa Workshops zu einem Überthema anbieten. Die Zielgruppe der Veranstaltung sind Lehrkräfte und Studierende aber auch die interessierte Öffentlichkeit.

2026 lautet das Oberthema: Geschichte des Zweiten Weltkriegs bzw. des Holocaust aus ost-, ostmittel- bzw. südosteuropäischer Perspektive. Das HDO beteiligt sich mit einem Workshop von Dr. Mariana Hausleitner zum Thema „Rettungswiderstand für verfolgte Juden in Rumänien, Nordsiebenbürgen und Transnistrien“ am Programm. Sie ist Verfasserin des gleichnamigen Buches, das 2020 erschienen ist.

Alle Informationen zum gesamten Programm sowie zu den Anmeldemodalitäten erfahren Sie zeitnah auf der Webseite des HDO sowie der weiteren beteiligten Institutionen.

27. März, Buchpräsentation: Bukowina. Eine europäische Vielvölkerregion (2026)

Termin: Freitag, 27. März 2026, 19.00 Uhr

Referentin: Dr. Mariana Hausleitner (Berlin)

Ort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

Die Bukowina, heute aufgeteilt zwischen Rumänien und der Ukraine, war seit dem späten 18. Jahrhundert ein österreichisches Kronland. In der multiethnisch geprägten Region entstand ein mindestens sechssprachiges „Europa im Kleinen“. Ihr plurikulturelles Erbe inspiriert bis heute Künstler, Schriftsteller und Filmemacher. Durch die Literatur von Karl Emil Franzos, Rose Ausländer, Paul Celan, Manfred Winkler ist die Landschaft und ihr geistiges Zentrum Czernowitz (ukr. Tscherniwzi, rum. Cernăuţi) weltweit bekannt geworden.

Seit Jahrzehnten forscht die Historikerin Mariana Hausleitner über die Bukowina. Hier zeichnet sie die historischen Grundzüge der Region unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und jüdischen Bevölkerung nach. Der Bogen wird über die Eingliederung ins Habsburgerreich, als Deutsche und Juden einwanderten, und die Zwischenkriegszeit, als die Region an Rumänien kam, bis zu den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs mit der Aufteilung zwischen der Sowjetunion und Rumänien gezogen. Die Umsiedlung der Deutschen sowie die Deportation und Ermordung Zehntausender Juden bilden dabei die tragischen Tiefpunkte.